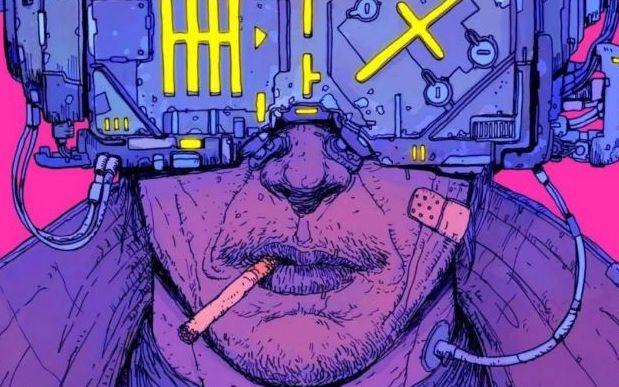

《赛博朋克2077》游戏截图。

如果稍稍回望过去的几年,我们就会发现“赛博朋克”的成功“出圈”,绝不仅仅是一款游戏的功劳。在影视圈,从《银翼杀手2049》、《头号玩家》、《阿丽塔:战斗天使》到《爱、死亡和机器人》等一批赛博朋克风格作品的出现,让不少第一次接触这类题材的观众大呼过瘾。

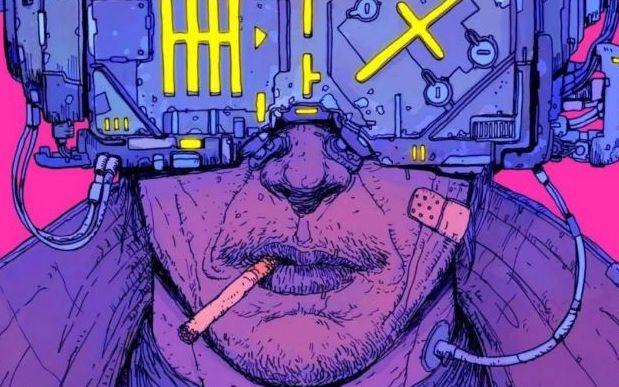

与此同时,一种被称为“赛博朋克风”的美学或视觉艺术风格也在悄无声息地占据各大社交网络。通过滤镜与图片处理,打上粉蓝相间的霓虹灯和阴暗的冷色调,似乎任何照片都具有塑造赛博朋克世界的潜力。

在“土潮文化”的带动下,网络上还流行起了赛博朋克式的梗图。那些充斥着传统与现代的反差感和不协调的照片,打上一个《赛博朋克2077》的游戏标签之后,成为了网友们争相转发的潮图。

社交网络上极具传播效应的“赛博朋克”梗图。

赛博朋克,究竟代表了什么含义?雨夜霓虹就是赛博朋克吗?“高技术,低生活”的标签化认识能概括它的全部内涵吗?实际上,即使在最资深的赛博朋克论坛,你也很难找到对这个问题的共识。当赛博朋克作为一种符号成为大众文化的消费品之时,赛博朋克的精神内核也正在逐渐消解。

撰文|李永博

创造“赛博朋克”:机械与人性的哲学思辨

很多人第一次听闻“赛博朋克”(cyberpunk)这个略显拗口的音译词,会根据构词法简单地理解为“网络朋克”或者数字时代的朋克。这种常见的误解在无形中淡化了赛博朋克的哲学内涵。

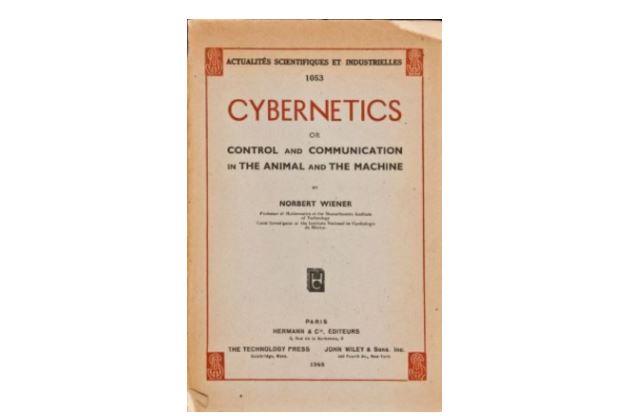

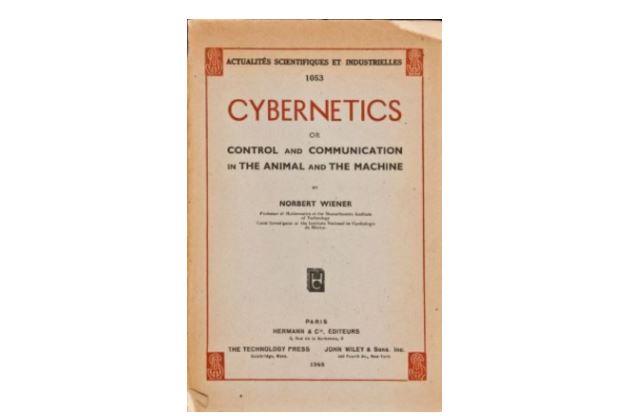

作为一种科幻文学的类别,赛博朋克这个词诞生于上世纪80年代。1980年,科幻作家 Bruce Bethke创造了这个合成词:赛博朋克(cyberpunk)是控制论(cybernetics)和朋克(punk)的结合。Bruce Bethke把赛博朋克作为自己小说的名字,形容迷失的年轻一代:他们是抗拒父母的权威、与主流社会格格不入、利用电脑技术钻漏洞和制造麻烦的技术宅。

今天我们提起控制论,很多人会联想到机械控制或工程自动化。实际上,1948 年“控制论之父”诺伯特·维纳首次发表控制论思想之时,引发了一场持续半个世纪之久的思想革命。维纳提出的控制论的根本洞见在于,拥有生物系统的人类,在本质上与机器所共享的一套相似的反馈机制。换言之,人类与机器的行为在理论上是可以达成统一的,人类的智能行为是这套机制的外在表现,而机器也可以像人类一样自我学习和进化。

1948年版《控制论》封面。

当维纳在70年前为如今的人工智能勾画蓝图之时,也提出了自己对机器统治的担忧和警告。亲历“二战”岁月的维纳在《人有人的用处》中预言,依赖机器统治可能成为一种“新法西斯威胁”。

时隔多年,当赛博朋克已经成为科幻文学的一种类型之后,Bruce Bethke在个人博客上发文,承认当初费劲脑汁创造这个结合高科技和朋克文化的词汇,只是自己灵光一现的噱头,完全是为了让图书编辑能够记住自己的书名。

尽管如此,控制论思想对于人与机器关系的思考,一直通过赛博朋克科幻文学和影视作品的精神内核获得延续。1984年,威廉·吉布森发表了《神经漫游者》,这部囊括科幻文学“大满贯“的经典之作采纳了赛博朋克这个词,并自此开启了一种科幻文学的新类别。

插入芯片的行走机器与保留人性的人工智能,究竟谁是人,谁是机器?纵观赛博朋克文学与改编电影史,从1968年菲利普·迪克的小说《仿生人会梦见电子羊吗?》和1982年的电影《银翼杀手》,或是《神经漫游者》和《黑客帝国》三部曲,又或是日本赛博朋克漫画《铳梦》和2019年上映的《阿丽塔:战斗天使》,跨度长达几十年的赛博朋克作品,始终没有抛弃对机械与人性的哲学思考。

威廉·吉布森的《神经漫游者》被视为赛博朋克的经典作品。

朋克精神、“新浪潮”与东方主义想象20世纪社会思潮下的赛博朋克

科幻小说家劳仑斯·普尔森曾这样定义赛博朋克文学运动的内涵和社会思潮:

经典的赛博朋克角色是边缘且性格疏远的独行者。他们生活在社会群体的边缘,一个弥漫反乌托邦氛围的未来:日常生活受到急剧改变的科技影响,普及的计算机化信息笼罩全球,以及侵入性的人体改造。

科技发达、人体改造、社会边缘人、反乌托邦。赛博朋克的作品通常设定在一个科技高度发展的近未来社会之中,但大多数人的生活水平却出现了停滞和倒退。高等科技下的底层人生成为了赛博朋克作品中普通人的命运。

为什么赛博朋克总是热衷于描绘一个“高科技与低生活”(high tech,low life)的社会形态呢?这就与赛博朋克中的“朋克”(punk)密切相关。

朋克最初来自于“二战”之后的英国,当时战后英国的失业率上升,经济萧条,社会死气沉沉,一些年轻人通过音乐的形式,用最真实的姿态宣泄着心中的怒火。到了20世纪六、七十年代,这种具有反叛精神的朋克文化跨越大西洋,与美国科幻“新浪潮”(New Wave)结合在一起,形成了赛博朋克的雏形。

从科幻文学史的角度来看,上世纪40年代到60年代盛行的“黄金年代”科幻文学已经显得乏力。这些作品对科学的乐观想象和对人类未来的乌托邦幻想已经让读者产生了厌倦。科幻新浪潮的适时出现试图让这种垂死的文体焕然一新,引导科幻小说进入了严肃文学的领域。这类科幻文学聚焦的主题与现实息息相关,不再一味歌颂太空探索、外星殖民的美好愿景,而是探索科技的黑暗面,由此逐渐表现为反乌托邦的叙事风格。

诞生于这一时期的赛博朋克有着非常强烈的现实关怀,这些科幻作家试图通过作品来对嬉皮士、性解放、迷幻药文化等各种正在发生的社会运动和变革作出回应。他们意识到,追求效率的科技终将带来一个僵化社会,贫富差距不断拉大,整个社会充斥着对人性的压抑。

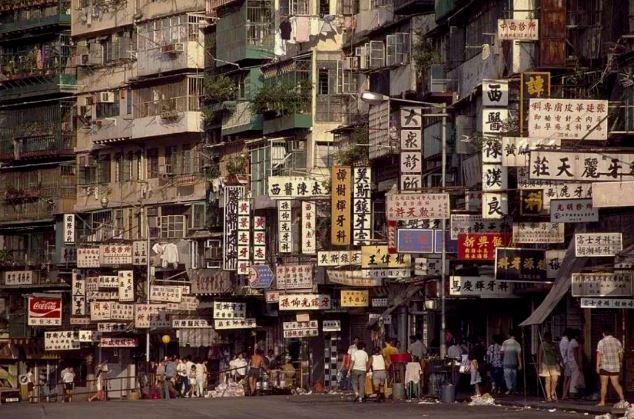

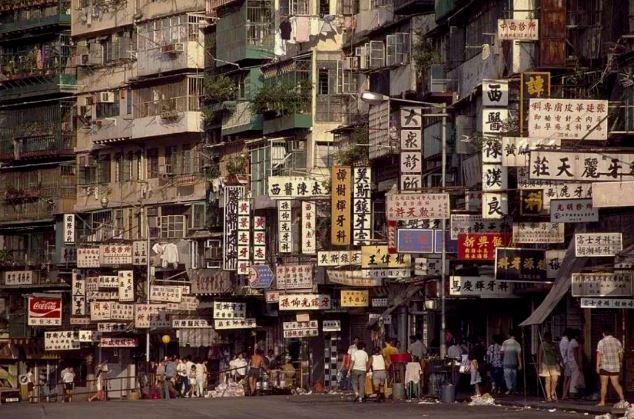

香港曾经的九龙城寨,被科幻迷视为赛博朋克文学的圣地。

就像霓虹灯与永恒的阴雨,摩天大楼与贫民窟也是赛博朋克的经典意象。例如香港历史上的九龙城寨,就成为了赛博朋克作品中的城市建筑原型。日本赛博朋克的经典动画《攻壳机动队》的美工设计竹内敦志曾解释布景需要营造的整体氛围:

现代城市充溢着广告牌、霓虹灯和标志……当人们(无意识地)生活在这种信息泛滥中时,街道必须被相应地描绘成被淹没的样子……旧街道与高楼林立的新街道之间对比鲜明。我的感觉是,原本非常不同的两者之间正处于一个侵入另一个的情形之下。也许这就是所谓现代化带来的紧张或者压力!在这种形势下,两个个体保持着奇怪的相邻关系。大概这就是未来的样子。

当科技能够代替人做一切,人存活的价值是什么?住在底层贫民窟的穷人,和住在高耸的摩天楼里的富人,还是同一个物种吗?这类对科学主义的反思,对僵化社会的反叛精神,构成了赛博朋克的精神内核,其背后是深刻的社会运动和带来的观念革新。

科幻作家陈楸帆曾撰文评论道,中国的赛博朋克作品在创作时偏重于“赛博空间”的技术想象,对更深层的“朋克精神”却欠缺理解和表达。在他看来,至少一部分的原因是因为那个时代的中国作者无法产生对嬉皮运动、个体主义及药物文化的深度体认。

深受社会思潮影响的赛博朋克也并非总扮演着时代的先锋角色。上世纪八十年代之后,北美的赛博朋克叙事开始显露出西方对日益崛起的东方文明的焦虑和恐惧。赛博朋克中时常出现的东亚文化,常常被设定不同于主流文化的“他者”,作为社会的威胁和反派出现。例如游戏《赛博朋克2077》的故事背景改编自1990年的赛博朋克桌游,其中时常出现的荒坂公司和虎爪帮,映射着上世纪90年代初美国人对日本经济飞速发展、世界霸权地位动摇的担忧。

赛博朋克动画《阿基拉》(1988)截图。

破圈文化与自我意义的消解

时至今日,赛博朋克正在经历从一种亚文化逐渐成为破圈文化的过程。但脱离了时代背景和文本语境以后,赛博朋克也在消解自身的精神内核。

我们用“高科技、低生活”来标签化赛博朋克的社会形态,用阴雨天、霓虹灯、全息影像来简化我们对赛博朋克的直观印象。直到最后,在网络流行的梗图之中,赛博朋克等同于一种无厘头风格的反差萌。与之相比,赛博朋克作品中保持的“赛博”与“朋克”的张力从来不会是公共讨论的议题。

赛博朋克自身意义的消解,也许部分是因为赛博朋克作品中的种种担忧与设想,很多已经成为了我们生活的现实。国外赛博朋克迷建立的网站Neon Dystopia有一个长期栏目“Last Week in Cyberpunk”,转载着世界上每天发生的具有赛博朋克意味的事件:从阿尔法狗战胜人类最强棋手、斯诺登事件、航天飞船上的商业广告,到今年美国爆发的“黑人的命也是命”运动……

用现在的眼光来看几十年前的科幻作品,常常会感叹,作家对于未来的想像力往往赶不上科技攀升的速度,但对社会和人性的把握却有着惊人的准确性。赛博朋克的奠基人威廉·吉布森曾预言:“未来已经在这里,它只是分布得不均匀。”也许,我们早已生活在赛博朋克的世界之中了。